“La proprietà è un furto” era una affermazione che frequentemente si poteva ascoltare nei circoli anarchici e negli ambienti del socialismo intorno all’inizio del Novecento, e che si è conservata a lungo nella fraseologia della componente massimalista del movimento operaio. Una giudizio scaturito come strumento di lotta della classe operaia contro la borghesia detentrice appunto della proprietà dei mezzi di produzione.

Si dimentica tuttavia che questa denuncia del connotato negativo della proprietà privata veniva da lontano, da quando la nascente borghesia ha imposto il concetto moderno di proprietà contro quello tradizionale del carattere comunitario dei beni, in particolare del suolo. Nella società medievale, sullo stesso terreno, c’era chi aveva il diritto di praticare la coltura stagionale dei cereali o dei legumi, chi di pascolo, chi di legnatico, mentre tutti potevano esercitare la spigolatura.

Era un mondo in cui i beni non erano trattati come fossero merci di cui il possessore poteva disporre a piacimento perché nessuno aveva diritti assoluti su di essi. Sulla terra, si esplicava una serie di diritti differenziati, ciascuno dei quali dava adito a un utilizzo diverso del bene in base alla tradizione e alla posizione occupata nella comunità dai titolari di tali diritti.

La proprietà moderna si è imposta cancellando, non senza violenza, gli usi comunitari, in nome del diritto universale di ciascun individuo di disporre dei suoi beni senza vincoli che ne impediscano o limitino la destinazione, nella convinzione che ciascuno potesse possedere qualche cosa in proprio. Ma, ha scritto Guillaume Travers, dal momento in cui ogni cosa ha un proprietario unico e ogni bene può essere alienato, è possibile che qualcuno non abbia niente. Infatti, quando la proprietà moderna si è affermata, una rilevante parte della popolazione si è sentita espropriata, se non derubata.

Nell’ Inghilterra del XVIII secolo, grazie all’Enclosures Act del parlamento britannico, i proprietari terrieri, introducendo le recinzioni, affermarono il proprio pieno possesso delle terre, provocando la dissoluzione delle comunità rurali tradizionali e l'esodo verso le città di una larga parte della popolazione contadina (a condurre una vita di stenti magistralmente descritta da Charles Dickens) perché molti piccoli agricoltori, persi i diritti di uso comune, non avevano più risorse per sopravvivere o non potevano competere con le grandi proprietà. Un fenomeno che si è ripetuto nel tempo nella più parte dei Paesi.

Oggi, nella società moderna, la scomparsa delle comunità di tipo premoderno ha portato con sé l’estinzione dell’uso comune dei beni. Tuttavia, attualmente, si sente frequentemente parlare di beni comuni (l’insieme delle risorse materiali e immateriali utilizzate da numerosi individui e considerate possedimento collettivo) taluni dei quali possono essere ritenuti patrimonio dell'umanità, altri della nazione, altri ancora di comunità più ristrette. È una definizione dai confini molto vasti, all’interno della quale sono comprese molte differenti categorie di beni.

In primo luogo, ci sono l’aria, l’acqua, la terra, la biosfera, in quanto elementi da cui dipende la vita degli esseri umani. Vi troviamo poi tutto quanto ci hanno lasciato i nostri predecessori: le tante varietà di piante, sementi, razze di animali domestici selezionate nei secoli, e i saperi tecnici e culturali elaborati nel corso della storia. Infine, possono esservi inseriti i servizi pubblici forniti dallo Stato in risposta ai bisogni essenziali dei cittadini, come l’erogazione dell’acqua, il sistema dei trasporti, la sanità, la sicurezza, l’amministrazione della giustizia, ecc.

Si tratta di beni nei confronti dei quali si profilano minacce di nuovo tipo, a cominciare dal deterioramento dell’ambiente e dal riscaldamento climatico, che mettono a repentaglio la stessa vita sul pianeta, e già hanno sconvolto ecosistemi e provocato la scomparsa di migliaia di specie animali e vegetali. C’è poi la mercificazione che investe realtà e beni che da sempre erano stati posti al di fuori di ogni atto economico-commerciale, come il patrimonio genetico degli esseri umani, degli animali e delle piante, o come l’accesso a taluni luoghi naturali, centri storici di città, monumenti e chiese. Infine, ci sono i processi di privatizzazione di servizi pubblici tradizionalmente forniti dai governi in risposta ai bisogni essenziali dei cittadini.

Pur se, da circa due secoli, il termine proprietà indica il possesso di un bene senza sostanziali vincoli che ne limitino la destinazione, tuttavia, in un’ottica nuova, si sta riaffacciando la messa in discussione della proprietà privata in nome dell’accesso ai beni (concessi in uso) e ai servizi. Si tratta di un processo che avanza, del cui carattere rivoluzionario si parla poco da parte del mondo politico, ma dei cui effetti dirompenti ha trattato Jeremy Rifkin in un famoso libro, L’era dell’accesso.

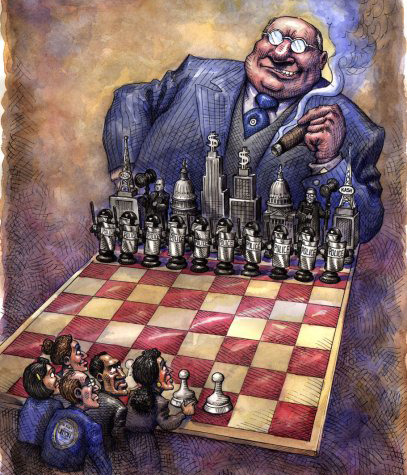

Ma c’è chi è stato attento al fenomeno, intravedendone prospettive non disinteressate. Il drastico ridimensionamento della proprietà privata non è nei programmi degli eredi di quella sinistra antica che la dichiarò un furto, ma è in quello di una élite espressa dal mondo economico-finanziario, imprenditoriale e tecnologico che ambisce assumere in proprio la guida della società scavalcando la mediazione politica.

Il mondo sta diventando sempre più complesso e senza confini assumendo una dimensione globale. Comprenderlo, rispondendo alle sfide che pone (le modificazioni climatiche e i vari cigni neri che si profilano all’orizzonte, nonché la fine del lavoro umano sostituito dall’automatizzazione e dall’intelligenza artificiale), è ormai fuori della portata della gente comune e dei politici che essa esprime. Sono in molti (fra i membri del mondo economico e tecnologico, nonché delle élite culturali) a denunciare che sempre più, nelle competizioni elettorali, il voto dei cittadini è sbagliato, non va nella direzione giusta, essendo gli elettori troppo ancorati al passato e incapaci di vedere il futuro. Pertanto, chi sa, ha esperienza, capacita organizzative e decisionali deve farsi avanti.

E a farsi avanti sono stati gruppi finanziari, multinazionali, industrie tecnologiche e della sicurezza i cui esponenti, a Davos nel 2001, hanno posto le basi del Great Reset.

Resettare (in senso figurativo) significa azzerare il passato, e l’assetto della società attuale in tutte le sue componenti, per costruire un mondo di nuova concezione. Una trasformazione ritenuta indispensabile per affrontare le criticità incombenti e per salvare l’assetto capitalistico, il solo che garantisca efficienza e dinamismo al settore produttivo.

A tal fine, fra i passi che si intendono intraprendere, c’è in primo luogo il ridimensionamento delle fonti energetiche fossili da sostituire con quelle rinnovabili e con il nucleare. Vengono poi l’estensione della digitalizzazione, e l’implementazione dell’automatizzazione e della robotica; l’abolizione del contante sostituito dagli strumenti di pagamento elettronici e online; la limitazione del lavoro autonomo; il rafforzamento delle norme di sicurezza e di ordine pubblico. E infine il progressivo ridimensionamento della proprietà privata dei beni mobili e immobili, sostituita dall’uso di essi accordato temporaneamente (ovviamente a pagamento). Il tutto, fatto salvo il mantenimento da parte dell’oligarchia formatasi con la globalizzazione del possesso o del controllo degli organismi finanziari, del sistema mediatico e delle comunicazioni.

A definire le esigenze della popolazione e a provvedere ad essa, sarà compito dell’oligarchia che si è fatta carico di questo “onere”, mediante una rigorosa pianificazione economica. Tuttavia il mercato continuerà ad esistere, anzi ne sarà esaltato, poiché gli scambi economici non riguarderanno più i beni, ma il loro utilizzo unitamente ai servizi, destinati a occupare sempre nuovi spazi (dall’accesso al mondo virtuale alla commercializzazione delle esperienze culturali).

Tutto ciò viene motivato con ragioni di interesse pubblico: dare corso a uno sviluppo razionale e responsabile ponendo fine all’incontrollato utilizzo delle risorse e alla devastazione della natura; riorganizzare la società dove, con la prossima fine del lavoro, si renderà necessario provvedere sul piano materiale e su quello psicologico ai tanti ridotti a rimanere con le mani in mano; creare condizioni di sicurezza in un mondo che appare incontrollabile e incomprensibile, e che rende le persone spaesate, incerte, ed insicure.

Ma perché, per raggiungere i fini sopra indicati, occorre anche limitare sempre più lo spazio riservato alla proprietà privata dei beni?

La risposta alla domanda è che soltanto in tal modo si renderanno possibili il controllo totale della società e l’esercizio del potere assoluto, obiettivi perseguiti da quell’oligarchia che, avendo avuto fino ad oggi il primato nella ricchezza, non si accontenta più solo di questo.

Di fronte a questa prospettiva, percepita dai più come un incubo, è forse venuto il momento di scendere in trincea in difesa della proprietà, ancorché sovente criticata quando riferita al ceto benestante?

Jeremy Rifkin, già in presenza della montante società dell’accesso, si chiedeva che cosa potesse accadere del senso di responsabilità e della dedizione che si associano al possesso, e che cosa sarebbe stato dell’autosufficienza, indispensabile, in un certo grado, per definire le proprie necessità e non dipendere dagli altri (singoli o collettività). Infatti, aggiungeva, avere proprietà va di pari passo con l’essere indipendenti.

Pare evidente che il progetto scaturito a Davos abbia poco da spartire con un assetto istituzionale che si può definire democratico.

Dobbiamo tuttavia tenere presente che sarà comunque indispensabile un marcato cambiamento di rotta rispetto al presente, se non altro perché le criticità denunciate sono reali, a partire dai mutamenti climatici. Che fare per affrontale?

Secondo padre Gael Giraud, gli equilibri di potere fra classi e categorie sociali, gli assetti di ordine economico, le modalità dello sviluppo tecnologico e le forme istituzionali risentono significativamente delle fonti energetiche utilizzate: legna, poi carbone, successivamente petrolio e gas, mentre è venuta l’ora del nucleare sicuro e delle fonti rinnovabili, indispensabili per affrontare il riscaldamento climatico.

Per la necessaria trasformazione, basata su fonti energetiche non produttrici di gas-serra, si prospettano differenti percorsi.

Una prima possibilità è quella sostenuta dalla grande finanza, fondata su tecnologie complesse e grandi impianti, a partire da quelli nucleari, in quanto per realizzarla sono necessari ingenti investimenti nella sola disponibilità dei controllori dei grandi capitali. È la strada indicata dai protagonisti di Davos, alla quale sembra corrispondere, come già detto, un assetto istituzionale scarsamente democratico dai potenziali risvolti totalitari. Un percorso, inoltre, difficilmente in grado di contrastare il cambiamento climatico in quanto non accantona il perseguimento della illimitata crescita economica (ovvero del PIL) e ancor meno la ricerca prioritaria del profitto.

Una soluzione alternativa, sostenuta dal mondo ambientalista e da un crescente numero di giovani, si fonda su un’ampia e diffusa distribuzione sul territorio dei generatori di energia, sull’abbandono del consumismo con la conseguente riduzione della domanda energetica, unitamente a un ridimensionamento della mobilità con autoveicoli privati, favorendo invece il trasporto pubblico e il lavoro a distanza. Protagonisti di tale trasformazione dovrebbero essere il settore pubblico, per reperire i capitali necessari, e i territori e le comunità locali, cui spetta il compito di gestire le risorse energetiche e di soddisfare i bisogni delle persone. È un assetto favorevole all’affermazione di una democrazia reale, decentrata e partecipativa, fondata sulla solidarietà e l’impegno dei cittadini.

È difficile prevedere quale sarà il nostro prossimo futuro e quale strada imboccheremo. Forse si imporrà il progetto di Davos, forse quello ambientalista, forse qualche cosa di intermedio, o forse nessuno di questi, e saremo quindi travolti dalle ormai incombenti calamità. Comunque è bene valutare attentamente le ricadute, sia positive che negative, di ogni scelta tenendo presenti anche quelle di ordine istituzionale.

Si dimentica tuttavia che questa denuncia del connotato negativo della proprietà privata veniva da lontano, da quando la nascente borghesia ha imposto il concetto moderno di proprietà contro quello tradizionale del carattere comunitario dei beni, in particolare del suolo. Nella società medievale, sullo stesso terreno, c’era chi aveva il diritto di praticare la coltura stagionale dei cereali o dei legumi, chi di pascolo, chi di legnatico, mentre tutti potevano esercitare la spigolatura.

Era un mondo in cui i beni non erano trattati come fossero merci di cui il possessore poteva disporre a piacimento perché nessuno aveva diritti assoluti su di essi. Sulla terra, si esplicava una serie di diritti differenziati, ciascuno dei quali dava adito a un utilizzo diverso del bene in base alla tradizione e alla posizione occupata nella comunità dai titolari di tali diritti.

La proprietà moderna si è imposta cancellando, non senza violenza, gli usi comunitari, in nome del diritto universale di ciascun individuo di disporre dei suoi beni senza vincoli che ne impediscano o limitino la destinazione, nella convinzione che ciascuno potesse possedere qualche cosa in proprio. Ma, ha scritto Guillaume Travers, dal momento in cui ogni cosa ha un proprietario unico e ogni bene può essere alienato, è possibile che qualcuno non abbia niente. Infatti, quando la proprietà moderna si è affermata, una rilevante parte della popolazione si è sentita espropriata, se non derubata.

Nell’ Inghilterra del XVIII secolo, grazie all’Enclosures Act del parlamento britannico, i proprietari terrieri, introducendo le recinzioni, affermarono il proprio pieno possesso delle terre, provocando la dissoluzione delle comunità rurali tradizionali e l'esodo verso le città di una larga parte della popolazione contadina (a condurre una vita di stenti magistralmente descritta da Charles Dickens) perché molti piccoli agricoltori, persi i diritti di uso comune, non avevano più risorse per sopravvivere o non potevano competere con le grandi proprietà. Un fenomeno che si è ripetuto nel tempo nella più parte dei Paesi.

Oggi, nella società moderna, la scomparsa delle comunità di tipo premoderno ha portato con sé l’estinzione dell’uso comune dei beni. Tuttavia, attualmente, si sente frequentemente parlare di beni comuni (l’insieme delle risorse materiali e immateriali utilizzate da numerosi individui e considerate possedimento collettivo) taluni dei quali possono essere ritenuti patrimonio dell'umanità, altri della nazione, altri ancora di comunità più ristrette. È una definizione dai confini molto vasti, all’interno della quale sono comprese molte differenti categorie di beni.

In primo luogo, ci sono l’aria, l’acqua, la terra, la biosfera, in quanto elementi da cui dipende la vita degli esseri umani. Vi troviamo poi tutto quanto ci hanno lasciato i nostri predecessori: le tante varietà di piante, sementi, razze di animali domestici selezionate nei secoli, e i saperi tecnici e culturali elaborati nel corso della storia. Infine, possono esservi inseriti i servizi pubblici forniti dallo Stato in risposta ai bisogni essenziali dei cittadini, come l’erogazione dell’acqua, il sistema dei trasporti, la sanità, la sicurezza, l’amministrazione della giustizia, ecc.

Si tratta di beni nei confronti dei quali si profilano minacce di nuovo tipo, a cominciare dal deterioramento dell’ambiente e dal riscaldamento climatico, che mettono a repentaglio la stessa vita sul pianeta, e già hanno sconvolto ecosistemi e provocato la scomparsa di migliaia di specie animali e vegetali. C’è poi la mercificazione che investe realtà e beni che da sempre erano stati posti al di fuori di ogni atto economico-commerciale, come il patrimonio genetico degli esseri umani, degli animali e delle piante, o come l’accesso a taluni luoghi naturali, centri storici di città, monumenti e chiese. Infine, ci sono i processi di privatizzazione di servizi pubblici tradizionalmente forniti dai governi in risposta ai bisogni essenziali dei cittadini.

Pur se, da circa due secoli, il termine proprietà indica il possesso di un bene senza sostanziali vincoli che ne limitino la destinazione, tuttavia, in un’ottica nuova, si sta riaffacciando la messa in discussione della proprietà privata in nome dell’accesso ai beni (concessi in uso) e ai servizi. Si tratta di un processo che avanza, del cui carattere rivoluzionario si parla poco da parte del mondo politico, ma dei cui effetti dirompenti ha trattato Jeremy Rifkin in un famoso libro, L’era dell’accesso.

Ma c’è chi è stato attento al fenomeno, intravedendone prospettive non disinteressate. Il drastico ridimensionamento della proprietà privata non è nei programmi degli eredi di quella sinistra antica che la dichiarò un furto, ma è in quello di una élite espressa dal mondo economico-finanziario, imprenditoriale e tecnologico che ambisce assumere in proprio la guida della società scavalcando la mediazione politica.

Il mondo sta diventando sempre più complesso e senza confini assumendo una dimensione globale. Comprenderlo, rispondendo alle sfide che pone (le modificazioni climatiche e i vari cigni neri che si profilano all’orizzonte, nonché la fine del lavoro umano sostituito dall’automatizzazione e dall’intelligenza artificiale), è ormai fuori della portata della gente comune e dei politici che essa esprime. Sono in molti (fra i membri del mondo economico e tecnologico, nonché delle élite culturali) a denunciare che sempre più, nelle competizioni elettorali, il voto dei cittadini è sbagliato, non va nella direzione giusta, essendo gli elettori troppo ancorati al passato e incapaci di vedere il futuro. Pertanto, chi sa, ha esperienza, capacita organizzative e decisionali deve farsi avanti.

E a farsi avanti sono stati gruppi finanziari, multinazionali, industrie tecnologiche e della sicurezza i cui esponenti, a Davos nel 2001, hanno posto le basi del Great Reset.

Resettare (in senso figurativo) significa azzerare il passato, e l’assetto della società attuale in tutte le sue componenti, per costruire un mondo di nuova concezione. Una trasformazione ritenuta indispensabile per affrontare le criticità incombenti e per salvare l’assetto capitalistico, il solo che garantisca efficienza e dinamismo al settore produttivo.

A tal fine, fra i passi che si intendono intraprendere, c’è in primo luogo il ridimensionamento delle fonti energetiche fossili da sostituire con quelle rinnovabili e con il nucleare. Vengono poi l’estensione della digitalizzazione, e l’implementazione dell’automatizzazione e della robotica; l’abolizione del contante sostituito dagli strumenti di pagamento elettronici e online; la limitazione del lavoro autonomo; il rafforzamento delle norme di sicurezza e di ordine pubblico. E infine il progressivo ridimensionamento della proprietà privata dei beni mobili e immobili, sostituita dall’uso di essi accordato temporaneamente (ovviamente a pagamento). Il tutto, fatto salvo il mantenimento da parte dell’oligarchia formatasi con la globalizzazione del possesso o del controllo degli organismi finanziari, del sistema mediatico e delle comunicazioni.

A definire le esigenze della popolazione e a provvedere ad essa, sarà compito dell’oligarchia che si è fatta carico di questo “onere”, mediante una rigorosa pianificazione economica. Tuttavia il mercato continuerà ad esistere, anzi ne sarà esaltato, poiché gli scambi economici non riguarderanno più i beni, ma il loro utilizzo unitamente ai servizi, destinati a occupare sempre nuovi spazi (dall’accesso al mondo virtuale alla commercializzazione delle esperienze culturali).

Tutto ciò viene motivato con ragioni di interesse pubblico: dare corso a uno sviluppo razionale e responsabile ponendo fine all’incontrollato utilizzo delle risorse e alla devastazione della natura; riorganizzare la società dove, con la prossima fine del lavoro, si renderà necessario provvedere sul piano materiale e su quello psicologico ai tanti ridotti a rimanere con le mani in mano; creare condizioni di sicurezza in un mondo che appare incontrollabile e incomprensibile, e che rende le persone spaesate, incerte, ed insicure.

Ma perché, per raggiungere i fini sopra indicati, occorre anche limitare sempre più lo spazio riservato alla proprietà privata dei beni?

La risposta alla domanda è che soltanto in tal modo si renderanno possibili il controllo totale della società e l’esercizio del potere assoluto, obiettivi perseguiti da quell’oligarchia che, avendo avuto fino ad oggi il primato nella ricchezza, non si accontenta più solo di questo.

Di fronte a questa prospettiva, percepita dai più come un incubo, è forse venuto il momento di scendere in trincea in difesa della proprietà, ancorché sovente criticata quando riferita al ceto benestante?

Jeremy Rifkin, già in presenza della montante società dell’accesso, si chiedeva che cosa potesse accadere del senso di responsabilità e della dedizione che si associano al possesso, e che cosa sarebbe stato dell’autosufficienza, indispensabile, in un certo grado, per definire le proprie necessità e non dipendere dagli altri (singoli o collettività). Infatti, aggiungeva, avere proprietà va di pari passo con l’essere indipendenti.

Pare evidente che il progetto scaturito a Davos abbia poco da spartire con un assetto istituzionale che si può definire democratico.

Dobbiamo tuttavia tenere presente che sarà comunque indispensabile un marcato cambiamento di rotta rispetto al presente, se non altro perché le criticità denunciate sono reali, a partire dai mutamenti climatici. Che fare per affrontale?

Secondo padre Gael Giraud, gli equilibri di potere fra classi e categorie sociali, gli assetti di ordine economico, le modalità dello sviluppo tecnologico e le forme istituzionali risentono significativamente delle fonti energetiche utilizzate: legna, poi carbone, successivamente petrolio e gas, mentre è venuta l’ora del nucleare sicuro e delle fonti rinnovabili, indispensabili per affrontare il riscaldamento climatico.

Per la necessaria trasformazione, basata su fonti energetiche non produttrici di gas-serra, si prospettano differenti percorsi.

Una prima possibilità è quella sostenuta dalla grande finanza, fondata su tecnologie complesse e grandi impianti, a partire da quelli nucleari, in quanto per realizzarla sono necessari ingenti investimenti nella sola disponibilità dei controllori dei grandi capitali. È la strada indicata dai protagonisti di Davos, alla quale sembra corrispondere, come già detto, un assetto istituzionale scarsamente democratico dai potenziali risvolti totalitari. Un percorso, inoltre, difficilmente in grado di contrastare il cambiamento climatico in quanto non accantona il perseguimento della illimitata crescita economica (ovvero del PIL) e ancor meno la ricerca prioritaria del profitto.

Una soluzione alternativa, sostenuta dal mondo ambientalista e da un crescente numero di giovani, si fonda su un’ampia e diffusa distribuzione sul territorio dei generatori di energia, sull’abbandono del consumismo con la conseguente riduzione della domanda energetica, unitamente a un ridimensionamento della mobilità con autoveicoli privati, favorendo invece il trasporto pubblico e il lavoro a distanza. Protagonisti di tale trasformazione dovrebbero essere il settore pubblico, per reperire i capitali necessari, e i territori e le comunità locali, cui spetta il compito di gestire le risorse energetiche e di soddisfare i bisogni delle persone. È un assetto favorevole all’affermazione di una democrazia reale, decentrata e partecipativa, fondata sulla solidarietà e l’impegno dei cittadini.

È difficile prevedere quale sarà il nostro prossimo futuro e quale strada imboccheremo. Forse si imporrà il progetto di Davos, forse quello ambientalista, forse qualche cosa di intermedio, o forse nessuno di questi, e saremo quindi travolti dalle ormai incombenti calamità. Comunque è bene valutare attentamente le ricadute, sia positive che negative, di ogni scelta tenendo presenti anche quelle di ordine istituzionale.

Il fatto che nessuno abbia ancora commentato un articolo così importante e dettagliato come questo significa una cosa sola: che Giuseppe Ladetto ha ragione da vendere nel predire il futuro e quella è la società distopica che ci aspetta, senza se e senza ma. Come sapete sul tema mi informo parecchio tanto è vero che per alcuni non sono che un complottista a tempo pieno, ma vi assicuro che questo è l’articolo più ben fatto e scritto senza enfasi rispetto alla evoluzione continua e strisciante in cui noi sprofondiamo ogni giorno, complici i cavalli di troia della cultura woke ( inclusione ai massimi livelli , annullamento del genere maschile e femminile) e dell’ambientalismo. Nel finale Giuseppe Ladetto cerca di addolcire la pillola con un risveglio del mondo ambientalista e dei giovani cosa a cui io non solo non credo ma che anzi peggiorerà con nuove assurdità. L’unica speranza piaccia o no, e so che qui è una bestemmia, viene dai cosiddetti sovranisti (che non sono altro che i vecchi popolari, possibile che a nessuno venga in mente?) perchè con la loro difesa della storia, cultura tradizioni, in pratica della identità delle persone che vivono nel loro territorio cercano di porre un freno a questa deriva globalista e di annullamento dei generi maschile e femminile. Mi stupisce che la chiesa cattolica non combatta questa deriva ma anzi indirettamente la favorisca, poi poichè la gente normale crede ancora in questi valori ed ha visto che sino a ieri venivano propagandati principalmente dal mondo anglosassone, guarda anche verso altre parti, ad esempio l’est europeo e non appoggia la guerra in Ucraina mentre invece i leader politici ed i maitre a penser si domandano: ma perchè in Italia ci sono così tanti putiniani? (che poi sono putiniani per nulla, semplicemente hanno paura del mondo che verrà).

Ringrazio Beppe Mila per l’attenzione dedicata ai miei scritti, ma, da alcune cose dette nel commento all’articolo, mi rendo conto di non essere stato sufficientemente chiaro nell’esposizione del mio pensiero.

I signori di Davos motivano le loro azioni, tese a gestire la società mettendo da parte la mediazione politica, con la necessità di affrontare i gravi problemi e le minacce che ci attendono, o meglio sono già presenti: riscaldamento climatico, nuove pandemie, crescente insicurezza, disoccupazione strutturale, ecc. Deve essere ben chiaro che queste non sono invenzioni o amplificazioni di fenomeni tutto sommato “normali” già accaduti in passato, strumentalmente messe in campo dai predetti signori a sostegno del loro progetto di potere.

Ora, si può essere (ed io lo sono) contrari a come essi intendono agire mettendo da parte nella sostanza una vera democrazia. Ma le minacce denunciate sono effettive. Chi parla di ideologia green ignora che la quasi totalità dei climatologi attribuisce ad origine antropica il 95% del riscaldamento climatico, i cui effetti devastanti sono riscontrabili già oggi, e che procede a ritmi maggiori di quanto era previsto. Ideologico (negare la realtà quando contraddice le proprie tesi) è in effetti l’atteggiamento dei negazionisti e/o dei riduzionisti del fenomeno. Altrettanto ideologico è il rigetto della pratica vaccinale, quando i vaccini, nella storia della medicina, sono stati (a partire dal vaccino antivaioloso) il primo strumento veramente efficace contro le malattie infettive.

Tale rifiuto di prendere atto della realtà, dominante nelle attuali destre, non è un passo nella costruzione di una alternativa al progetto di Davos, ma l’imbocco di un percorso devastante per il genere umano. Non ci vorrà molto tempo per vederne gli effetti.

Certamente, ci sono, nella sinistra, le dominati correnti di impronta liberal che manifestano simpatia per fenomeni negativi (come la cultura woke, il politicante corretto, la teoria gender) e che si dimostrano incapaci di riconosce l’esigenza di maggiore sicurezza e di governare una immigrazione incontrollata.

Nel complesso, è un quadro delle posizioni della destra e della sinistra per il quale sono portato a dire, relativamente alle elezioni americane, che, se non sono affatto lieto della vittoria di Trump, nemmeno mi rattrista la sconfitta di Kamala Harris.

Poi a proposito di ambientalismo e sovranismo, c’è in giro molta confusione.

Ambiente e territorio sono riferimenti inseparabili. Chi è saldamente ancorato ad un territorio (che gli offre la possibilità di vivervi) fa di tutto per salvaguardarlo, ne rispetta il suolo, la natura, la lingua e la cultura ereditata: pertanto, è di fatto un vero ambientalista. Cosa diversa da quei sedicenti ambientalisti che sporcano con vernice i monumenti, ed altrettanto di quei verdi che hanno messo al vertice del loro impegno politico le richieste di riconoscimento sociale di varie minoranze sempre più aggressive, mentre guardano con sospetto alla sussidiarietà (per lo spazio che, con il decentramento, concede ai territori).

Quando nell’articolo parlo di mondo ambientalista faccio riferimento a quanti condividono lo stretto legame tra ambiente e territorio (e non ai vari partiti verdi europei).

Non è inoltre una utopia partorita da giovani ingenui l’alternativa fondata su un’ampia e diffusa distribuzione sul territorio dei generatori di energia pulita, sull’abbandono del consumismo con la conseguente riduzione della domanda energetica, unitamente ad un ridimensionamento della mobilità con autoveicoli privati, e favorendo il lavoro a distanza. E’ uno dei possibili percorsi della transizione energetica preso in considerazione dal padre gesuita Gael Giraud (economista, esperto di ambiente e studioso della transizione energetica).

Oggi, sovranismo è un termine diffusamente utilizzato per indicare quegli Stati nazionali che non intendono procedere oltre nella cessione di sovranità alla UE, ed anzi intendono fare passi indietro. Ma la sovranità prima di essere degli Stati (nazionali o federali) appartiene ai popoli.

Il popolo non è la somma degli individui che ne fanno parte (come pensano i liberali), ma una realtà che va oltre trascendendo i singoli componenti, dura nel tempo, ingloba il passato e prepara l’avvenire. Per essere tale ogni popolo deve conservare la propria peculiarità rispetto alla omologazione a cui conduce quella globalizzazione promossa dall’aggressivo capitalismo di marca anglosassone (per il quale al centro di tutto ci sono solo gli individui e il mercato).

Chi minaccia la sovranità dei popoli sono quindi i sostenitori del sopraddetto capitalismo. E poiché a questo, in varia misura, si sono assoggettate le destre e le sinistre occidentali, non ritrovo più nel campo politico partitico alcun vero sovranista.

Ora chiederei all’amico Beppe Mila dove vede, in ambito politico-partitico, la presenza di sovranisti che promuovano la difesa della storia, della cultura, delle tradizioni e dell’identità delle persone che vivono nel loro territorio, cercando di porre un freno alla deriva globalista.

Certo non la cercherei a sinistra, ma neppure a destra. Qui basta vedere le fotografie della cerimonia di insediamento di Trump con i personaggi che lo circondano.

Ci sono i principali imprenditori (a partire da Musk) di imprese tecnologiche, della comunicazione e dell’intelligenza artificiale che intendono consolidare ed estendere le loro attività nel mondo spazzando via gli “ostacoli” rappresentati dagli Stati nazionali, in specie europei.

C’è Milei che (sulla linea già di Bolsonaro), in nome del mercato e della difesa di un capitalismo aggressivo, invoca, per l’Argentina ed i paesi latinoamericani, l’abbandono di ogni storica volontà di mantenere una propria identità, sottratta al dominio economico e culturale dei gringo nordamericani. Pertanto propone, per detti paesi, l’ingresso nell’area del dollaro (sostituendo con questo le monete nazionali) anche se così li si riduce ad entità indistinte di un vasto impero. Qui non c’è più né peculiare identità dei popoli, né sovranità degli Stati.