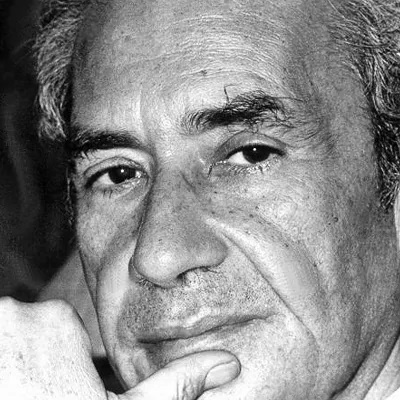

“Se la pietà prevale il Paese non sarà perduto”: così scriveva Aldo Moro in una delle ultime lettere dalla sua prigionia.

Come andò a finire ormai fa parte della Storia: questo Paese si è forse salvato da quel pericolo incombente del terrorismo politico ma in questi anni ha attraversato il lungo tunnel di tante trame rimaste ancora oscure, pagando lo stesso un prezzo salato di vite umane e un tributo altissimo di sacrifici sociali.

Mi piace citare e utilizzare questa suggestiva metafora, purtroppo legata ad una delle vicende più drammatiche del nostro secondo dopoguerra perché trovo che nella sua ultimativa semplicità espressiva sia ricca di sentimenti riconducibili alla nostra vita, quasi impregnata di valori e di civiltà.

La tensione costante verso il benessere sociale e il soddisfacimento delle esigenze personali ci ha portato in questi anni di tumultuosa crescita al radicamento di due parametri ormai prevalenti nei nostri comportamenti collettivi: il senso del diritto e la valutazione dell’utilità delle nostre azioni, la considerazione della loro convenienza rispetto alla scelta di fare o non fare una certa cosa.

Tutto è rapportato a questo criterio: mi serve, ci guadagno, ne ho un tornaconto?

Alzi la mano chi ragiona controcorrente: senza voler esser santi ma il disinteresse sembra bandito da questo mondo.

L’organizzazione della nostra vita, quello che pratichiamo per noi o che insegniamo ai nostri figli, i nostri progetti, le amicizie, i sentimenti prevalenti sono ispirati a scelte di autoconservazione e di espansione. Il mondo è un grande cantiere dove si costruiscono beni materiali: avere, possedere, occupare spazi, allungare le mani per impadronirsi delle cose. In genere siamo molto attenti nel considerare quello che ci spetta, ci educhiamo reciprocamente a far valere soprattutto le nostre – sempre buone – ragioni.

La gratuità del gesto non alberga più nei nostri cuori, la disinvoltura con cui consideriamo le vicende umane lascia spazio a un cinismo che ci abitua al peggio.

Meno male che i fattacci di cronaca riguardano sempre gli altri: essere giudici o delinquenti non impone in fondo scelte così drastiche, alla fine si aggiusta sempre tutto. Pubblicamente ci piace condannare, privatamente possiamo anche assolvere. Davanti agli altri siamo esempi di coerenza, nelle nostre stanze diventiamo orchi senza censure.

Per scavare nell’animo umano e trovarci tracce di disinteresse e bontà bisogna che qualcuno prenda l’iniziativa ma cominciare è difficile, la diffidenza ci spinge ad aspettare che siano gli altri a dare una prova convincente di generosa disponibilità.

A volte penso alla facilità disarmante con cui liquidiamo le persone e le esistenze altrui, tranciando giudizi che tolgono ogni speranza di riscatto, semplicemente usando le parole. Ci sbarazziamo delle sensibilità dei nostri interlocutori con la stessa disinvoltura con cui mandiamo alla forca gli autori dei crimini orrendi che tanto ci commuovono.

Questi tempi calamitosi, di violenza e di efferatezze, di vite bruciate nello sballo di una sera o calpestate nell’umiliazione del corpo e dell’anima, questi patiboli eretti nelle case, nelle piazze, negli uffici dove diventiamo tutti frettolosi giustizieri della pacatezza e dei toni miti, dove scuotiamo perennemente il capo perché non c’è più nulla degli altri ormai che ci convince, questi tempi misurati, calcolati, programmati non sanno più far posto allo slancio del perdono.

Denunce, sospetti, invidie, odio, rancori, calunnie, curiosità morbosa, linciaggio morale, sentenze a buon mercato: sono i mille volti di una cattiveria dilagante a cui diamo il nome “giustizia”. Vogliamo arrivare sempre fino in fondo alle cose, non ci basta vincere, vogliamo stravincere. O almeno crediamo di poterlo fare, è la vita stessa che a volte ci sposta quel “fondo”.

Per questo le parole di Aldo Moro vanno oltre la sua vicenda e abbracciano l’uomo e la storia.

Se in qualche modo, in qualunque modo, la pietà non prevale nel momento in cui siamo chiamati ad esprimere un sentimento decisivo, noi stessi saremo – alla fin fine – irrimediabilmente perduti.

Come andò a finire ormai fa parte della Storia: questo Paese si è forse salvato da quel pericolo incombente del terrorismo politico ma in questi anni ha attraversato il lungo tunnel di tante trame rimaste ancora oscure, pagando lo stesso un prezzo salato di vite umane e un tributo altissimo di sacrifici sociali.

Mi piace citare e utilizzare questa suggestiva metafora, purtroppo legata ad una delle vicende più drammatiche del nostro secondo dopoguerra perché trovo che nella sua ultimativa semplicità espressiva sia ricca di sentimenti riconducibili alla nostra vita, quasi impregnata di valori e di civiltà.

La tensione costante verso il benessere sociale e il soddisfacimento delle esigenze personali ci ha portato in questi anni di tumultuosa crescita al radicamento di due parametri ormai prevalenti nei nostri comportamenti collettivi: il senso del diritto e la valutazione dell’utilità delle nostre azioni, la considerazione della loro convenienza rispetto alla scelta di fare o non fare una certa cosa.

Tutto è rapportato a questo criterio: mi serve, ci guadagno, ne ho un tornaconto?

Alzi la mano chi ragiona controcorrente: senza voler esser santi ma il disinteresse sembra bandito da questo mondo.

L’organizzazione della nostra vita, quello che pratichiamo per noi o che insegniamo ai nostri figli, i nostri progetti, le amicizie, i sentimenti prevalenti sono ispirati a scelte di autoconservazione e di espansione. Il mondo è un grande cantiere dove si costruiscono beni materiali: avere, possedere, occupare spazi, allungare le mani per impadronirsi delle cose. In genere siamo molto attenti nel considerare quello che ci spetta, ci educhiamo reciprocamente a far valere soprattutto le nostre – sempre buone – ragioni.

La gratuità del gesto non alberga più nei nostri cuori, la disinvoltura con cui consideriamo le vicende umane lascia spazio a un cinismo che ci abitua al peggio.

Meno male che i fattacci di cronaca riguardano sempre gli altri: essere giudici o delinquenti non impone in fondo scelte così drastiche, alla fine si aggiusta sempre tutto. Pubblicamente ci piace condannare, privatamente possiamo anche assolvere. Davanti agli altri siamo esempi di coerenza, nelle nostre stanze diventiamo orchi senza censure.

Per scavare nell’animo umano e trovarci tracce di disinteresse e bontà bisogna che qualcuno prenda l’iniziativa ma cominciare è difficile, la diffidenza ci spinge ad aspettare che siano gli altri a dare una prova convincente di generosa disponibilità.

A volte penso alla facilità disarmante con cui liquidiamo le persone e le esistenze altrui, tranciando giudizi che tolgono ogni speranza di riscatto, semplicemente usando le parole. Ci sbarazziamo delle sensibilità dei nostri interlocutori con la stessa disinvoltura con cui mandiamo alla forca gli autori dei crimini orrendi che tanto ci commuovono.

Questi tempi calamitosi, di violenza e di efferatezze, di vite bruciate nello sballo di una sera o calpestate nell’umiliazione del corpo e dell’anima, questi patiboli eretti nelle case, nelle piazze, negli uffici dove diventiamo tutti frettolosi giustizieri della pacatezza e dei toni miti, dove scuotiamo perennemente il capo perché non c’è più nulla degli altri ormai che ci convince, questi tempi misurati, calcolati, programmati non sanno più far posto allo slancio del perdono.

Denunce, sospetti, invidie, odio, rancori, calunnie, curiosità morbosa, linciaggio morale, sentenze a buon mercato: sono i mille volti di una cattiveria dilagante a cui diamo il nome “giustizia”. Vogliamo arrivare sempre fino in fondo alle cose, non ci basta vincere, vogliamo stravincere. O almeno crediamo di poterlo fare, è la vita stessa che a volte ci sposta quel “fondo”.

Per questo le parole di Aldo Moro vanno oltre la sua vicenda e abbracciano l’uomo e la storia.

Se in qualche modo, in qualunque modo, la pietà non prevale nel momento in cui siamo chiamati ad esprimere un sentimento decisivo, noi stessi saremo – alla fin fine – irrimediabilmente perduti.

Lascia un commento